天昊客户新文: 秸秆还田方式影响蚯蚓对农田土壤微生物群落结构的作用

南京农业大学资源与环境科学学院土壤生态学课题组近期在《Soil Biology and Biochemistry》上发表了秸秆还田方式影响蚯蚓对农田土壤微生物群落结构的作用文章,在这项研究中天昊生物有幸承担了样品的扩增子测序工作。在恭喜天昊生物客户发表微生物文章同时,我们想跟大家分享一下文章的研究思路。

英文题目:Earthworms differentially modify the microbiome of arable soils varying in residue management

中文题目:秸秆还田方式影响蚯蚓对农田土壤微生物群落结构的作用

期刊名:Soil Biology and Biochemistry

发表时间: 2018年3月

影响因子:4.857

研究目的:

集约化农业生产以增加作物产量、满足日益增长的粮食需求为目标,但同时也产生了很多环境问题,如过量化肥农药的使用导致的土壤肥力和环境质量的下降,土壤健康的功能受损及稳定性下降等。以生态学理论为基础的生态集约化农业管理措施为解决各种生态环境问题、发展绿色农业提供了新思路。作物秸秆是农业上是重要的可循环利用的有机物,作为有机物料输入土壤将不仅在短期影响土壤的理化性质,改善土壤结构和养分利用效率,而且还促进土壤生物群落结构和功能的发展。在土壤生态系统结构和功能的响应上,先前的研究多集中在秸秆添加与否,而很少关注秸秆施用方式;此外,在土壤生物对象上,主要集中在土壤微生物上,很少整体考虑土壤动物-微生物群落的。蚯蚓是众说周知的生态系统工程师。通过频繁的掘穴、取食和排泄等活动,能够显著的影响土壤理化性质和土壤生物群落。尽管蚯蚓影响微生物群落方面的研究已经受到关注,但是基于野外的长期定位、借助高通量方法对真核和原核全面分析的工作尚未见报道。

研究对象:

本实验采样地点位于南京农业大学牌楼教学科研基地的一处稻麦轮作试验田,于2001年设立。实验设计为2个因子共4个处理(蚯蚓的有无,秸秆的表施和混施),分别为(I)秸秆混施不接蚯蚓,(II)秸秆混施接蚯蚓,(III)秸秆表施不接蚯蚓和(IV)秸秆表施接蚯蚓。土壤样品的采集时间为2014年的10月份(水稻成熟季)和2015年的6月份水稻季(小麦成熟季)。测定项目包括(1)土壤理化性质;(2)土壤微生物定量和测序。

测序技术:原核生物16S rRNA扩增子测序(V4-V5)和真核生物18S rRNA(V4)扩增子测序

研究结果:

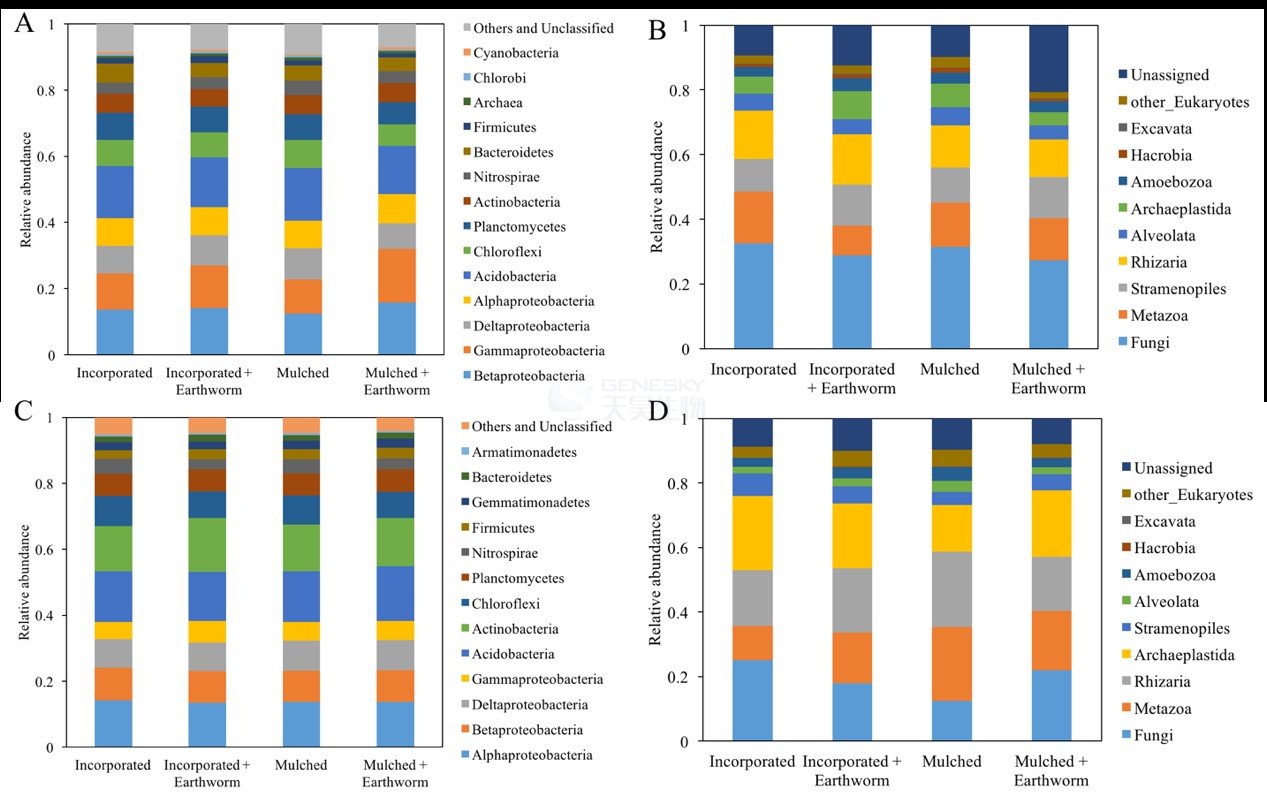

原核生物的序列可以归类到50个细菌门和3个古菌门,丰度最高的有变形菌门,酸杆菌门,放线菌门,硝化螺旋菌门,拟杆菌门和厚壁菌门。真核生物的序列可以归类到5028个OTU,其中30 %为真菌,在所有的真菌序列中,86 %隶属于子囊菌门。原生动物的序列的总数排在第二,其中Rhizaria占到了所有真核生物序列的14 %。另外,也有13 %的真核生物的序列为后生动物(图1)。

图1 蚯蚓影响下土壤微生物群落结构组成,A-D 水稻季原核生物,水稻季真核生物,小麦季原核生物,小麦季真核生物。

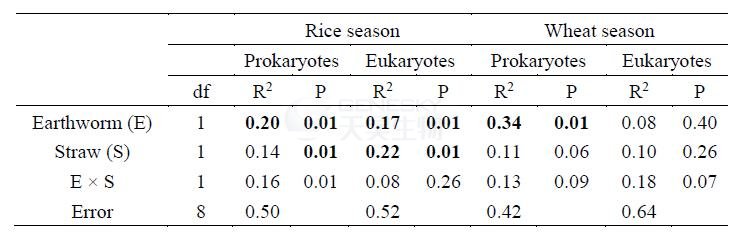

perMANOVA分析结果表明,蚯蚓和秸秆施用方式均影响了原核生物和真核生物的群落结构。其中,蚯蚓对原核生物的影响较大,而真核生物受到秸秆还田方式的影响更大(表1)。

表1 蚯蚓和秸秆还田方式对微生物群落结构影响perMANVA分析结果

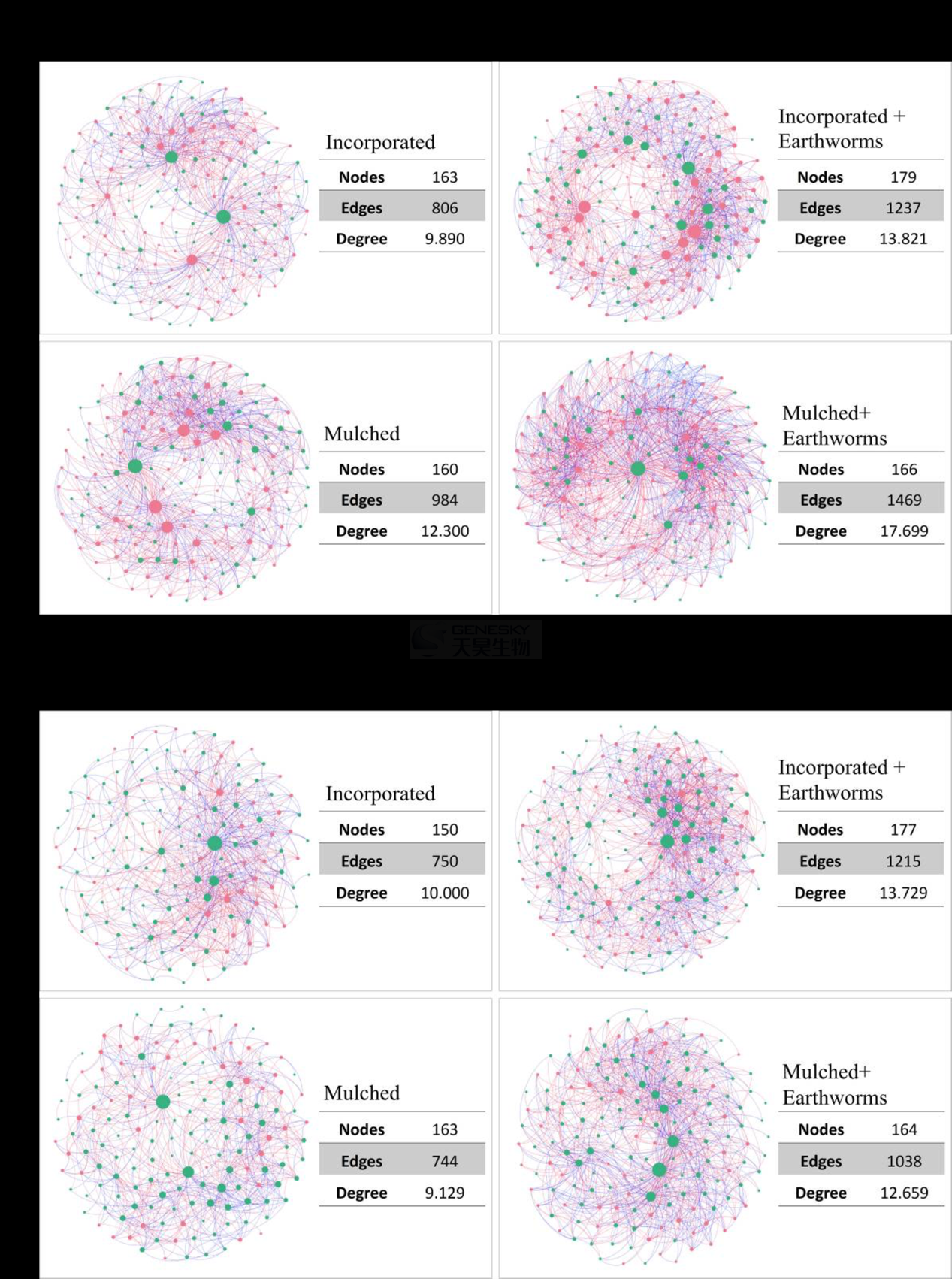

水稻季和小麦季的分子生态网络的平均度都是大于10,同时所有的网络模块化系数大于0.4,呈现出模块化的特点。蚯蚓显著改变了微生物网络,增加了平均度但是降低了聚集系数。此外,蚯蚓也影响了网络中的关键物种,水稻成熟季时蚯蚓使得秸秆表施下的关键物种从浮霉菌门变成了变形菌门,但是秸秆混施时从变形菌门变为了浮霉菌门;而在小麦成熟季,关键物种均为硝化螺旋菌门,蚯蚓并未改变关键物种(图2)。

图2 蚯蚓影响下土壤微生物共现网络,A水稻季,B小麦季。

研究结论:

蚯蚓是土壤微生物群落变化的驱动者,影响方向和程度依赖于秸秆的还田方式。

原核生物的变形菌门受到蚯蚓的影响最大,其相对丰度得到明显的提升。

蚯蚓对微生物的影响主要通过产生“自上而下”的影响。

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886

咨询热线:400-065-6886